近年増えている海外旅行者の中でも、日本に来て訪れて良かった場所1,2を争う“伏見稲荷大社”。

わたしもずっと行きたかったので、この度近くに住んでいることもあり、朝から山頂まで登るぞ!

と決めていってきました。

京阪の伏見稲荷駅を降りると、すでにお稲荷さんのモチーフいっぱいです。

境内周辺の地図があります。広い境内ですね~。近くにも沢山摂社やお寺があります。

門前町は、平日でもすごい賑わいです。屋台がずらっとならんでいて、10時前でもうこんなに混んでいます。

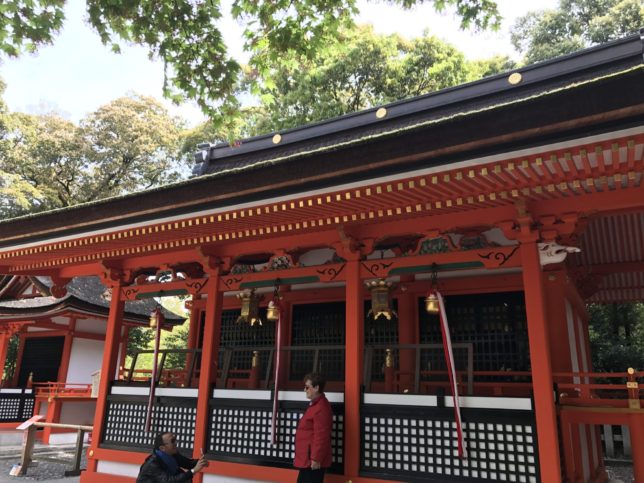

丹の朱色と緑が鮮やかな桜門をくぐります。

外拝殿も広くて立派ですね。

本殿前も大勢の人でごったがえしています。

伏見稲荷は、全国にあるお稲荷さんの総本山です。

本殿中央に宇迦之御魂大神をまつり、向かって左に田中大神、佐田彦大神、右に大宮能売大神、四大神と5柱をお祀りしています。

宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)は日本書紀では倉稲魂命(うかのみたまのみこと)ともいわれ、「ウカ」とは古語で「穀物、食物」を表します。

「ウケ」や「ウカ」は食物のことなので、伊勢神宮の外宮である豊受大神宮の「トヨウケ」の「ウケ」も同じく食物のことで、豊受気毘売神は五穀豊穣の神さまとして信仰されていますね。

伏見稲荷の起源には、「山城国風土記」の逸文に《秦中家ノ忌寸等の遠祖、伊呂具秦公の的にして射た餅が白鳥と化して飛び翔けり、その留った山の峰に“稲”が生じた奇瑞によって、イナリという社名になった》とあります。

秦氏というのは、渡来系の古代の豪族の名前です。

その先祖の伊呂具という人が餅を矢で射ると白鳥になり飛び立ち、留まった山に稲が生じた→稲生る、稲成り→イナリ→漢字が変化し稲荷となったそうです。伏見稲荷の神文も、抱き稲の紋です。

宇迦之御魂神に仕える眷属が神獣の狐なので、お稲荷さん=狐というイメージになっています。

お稲荷さんの狐は、眷属として神様の仕事を手伝っているので、そのため狐は稲荷神そのものと思われていることも多いようです。

伏見稲荷ぐらい規模が大きいと、沢山お狐様がいそうなので、これだけ多くの人が願い事をしても、叶えてくれるような気がします。

隣の神楽殿では、巫女さんが舞を奉納していました。この舞は写真撮影が不可ですが、とても素敵でした。

雅楽も生演奏で素敵でした。

奥宮の方は、みんなどんどん千本鳥居の方にすすんでいくので、意外とここで参拝される方が少なかったです。

千本鳥居、圧巻ですね。

願い事が「通る」ように、または「通った」ことにかけて、願掛けやお礼で奉納されているものです。

行列の中みんなここで一生懸命に写真をとっていて、わたしも興奮して写真を撮っていたのですが、稲荷山へ登拝するならこの後も沢山鳥居がみられるし、人も少なくなるので、ここでそんなに頑張らなくても良かったです笑

鳥居を抜けて、奥社へ。

ここでは本殿の御朱印とはまた違う御朱印がいただけます。

わたしはここで白狐守と縁結びのカードをいただきました。ICカードと同じ大きさなので、定期入れに入れておきます。

白狐さんが可愛いです。

奥社の壁には自分で顔を書き入れられる白狐さんの願掛け絵馬があります。

みんな表情豊かですね~。

横にある“おもかる石”は修学旅行生で長蛇の列になっていたので、見るだけにとどめました。

ここから鳥居を登って行って、途中山道があったのでそちらに向かいます。

少し登ったところに伏見神寶神社があります。

御祭神は天照大神と稲荷大明神です。

よ~く見ると、なんと狛犬ではなく龍なんです!!

狛龍!?珍しいですよね。

拝殿の壁にはこのような紙の形代に着物をかけたものが沢山奉納されていました。

「叶雛(かなえびな)」といって、和紙の絵馬みたいなものですね。これにお願い事を書いて吊るすようです。

神社の名前が“神寶”というだけあって、十種神宝(とくさのかんだから)が奉納されているそうです。

この宝とともに秘文神言があり、それは死者蘇生の言霊だとか・・・。

ほかにも十種神宝のあるといわれている神社は、石上神宮や玉置神社など歴史の古い層々たる神社ばかりです。

こちらの神社も、稲荷社が山上に創祀された頃よりの奉拝所ともいわれていて、歴史は古いようです。

ここから、竹之下道をとおって稲荷山山頂を目指すルートをとります。

ここも、竹取物語に所縁があるとか・・・あれ!?この間の上桂のほうじゃないの?笑

さすが京都、いろいろ所縁や歴史がありまくりの土地です。笑

筍を見ると、掘って食べたくなる。

下の本殿からそんなに離れていないのに、山道に入ると途端に人の姿がなくなり、山の気配が強くなります。

本殿の喧騒があまりにすごかったので、ほっと人心地がつきます。

最近読んだ梨木果歩さんのエッセイ エストニア紀行―森の苔・庭の木漏れ日・海の葦の中に、

「ここ数日楽しく充実していたけれど、あまりに多くの人々に会っていたので、自分という生体がこういう時間を必要としているのだとしみじみ思う。〈中略〉じっとしていると、ときどき自分が人間であることから離れていくような気がする。人が森に在るときは、森もまた人に在る。現実的な相互作用―人の出す二酸化炭素や持ち運ぶ菌等が、森に影響を与え、人もまたフィトンチッド等を受け取る―だけでなく、何か、互いの浸食作用で互いの輪郭が、少し、ぼやけてくるような、そういう個と個の垣根がなくなり、重なるような一瞬がある。生きていくために、そういう一瞬を必要とする人々がいる。人が森を出ても、人の中には森が残る。だんだんそれが減ってくる頃、そういう人々はまた森に帰りたくなるのだろう。自分の中に森を補填するために。」

という文章があります。わたしにとって、森、というより、山、ですが、この感覚はすごくよくわかります。

こんな風に言語化できる梨木さんの感性ってすごいですね。

山伏の修行や霊山登拝、ただお山を歩いているときでも、脳で気持ちいい、楽しい、と感じる以上に、身体の細胞が喜んでいるのがわかります。山の動植物や、川のせせらぎや、木漏れ日の中に、尊いもののあらわれを感じることができます。

本当は、そのアンテナはみんなに備わっているもので、山にいなくても使えるはずなんだけど、毎日に忙殺され日々の暮らしで摩耗していくと、その感覚が鈍くなっていくし、そういうものに目を当てることすら忘れてしまう。むしろ、自分に照準を合わせることすらままならなくなる。

そんなときに、お山へいったり、お山をかんじたりすると、またその自然な状態の自分に戻ることができる。

これが、わたしがお山が好きな理由です。わたしが山伏ガールなんていって、色んな人に山の良さを伝えたいのは、沢山の人にこの感覚を味わってほしいから。

これを感じるには、自分の肉体でもって山に入らないといけないんだな。肉体と精神って、おもってるよりずっと深く繋がっているんですよね。

さて、そんな山道を進んでいくと、“弘法”という額がかかった鳥居があります。

“ん!?弘法!?弘法大師 空海さんのこと?でも、お寺じゃなくて神社の鳥居???”

とわたしの中では疑問符でいっぱいです。

ちょうどその時は地元の企業さんが、社員みなさんでこちらで拝んでいる最中でした。

邪魔しないように中に入っていくと、やっぱり四国遍路道中でよく見た、旅姿の空海さん像があります。

ここで空海さんが独鈷をついたという弘法滝があり、神社形式で弘法大師が祀られています。

さすが空海さん、お寺だけでなく神社でも祀られちゃうとは、すごいです。そんなことってある!?とびっくりです。

大小さまざまな鳥居があって、厳粛な修行場の雰囲気があります。稲荷山は山全体が神南備(かんなび)として信仰対称になっていて、神寶神社より一の峯に至る参道は「お滝行場道(お滝道)」と呼ばれているようです。

この弘法滝の他にも数多くの滝が散在し、修験者の禊の斎場になっていたようでした。

その後も、沢山滝がでてきます。

青木ヶ瀧、こちらは青木大神を祀っています。又の名を“猿田彦大神”と書いてあって、それならわかります。

天孫降臨神話で道案内をした猿田彦命ですね。「鼻長七咫、背長七尺」という記述から、天狗の原形とも言われています。よく赤い顔の大きな鼻で描かれています。

境内には天正不動明王のお堂があります。先ほどの弘法滝といい、各地の霊山と同様この稲荷山も神仏習合の聖地だったのかなとおもいます。

このお堂の横に、野良猫が寝ていて可愛かったです。

さらに進んだ先に車道が通っている道にでるところに自動販売機があって休憩したのですが、そこにも猫が沢山いて、人のことなんか関せずのんびり生きているかんじが良かったです。

白菊大神を祀る白菊の滝、

御剣の神を祀り、三条小鍛冶丸の由来があり、刃物、鉄鋼関係者の信仰を集める御剣ノ滝

を通り、最後の山道にさしかかります。

この急登を上がると、鳥居のある参道と合流します。

ついに稲荷山山頂 233mです。

わたしは、伏見稲荷の山頂に登ったら、お礼を言いたいことがありました。

うちの家族、というか母親が何度も話すお稲荷さんのエピソードがあります。

それは、わたしがまだ幼稚園生の頃、弟が3,4歳前後の頃のことです。

弟が目に腫瘍ができてしまい、手術をして取り除かなければいけなくなりました。

その時に、地元の大きな病院の眼科にかかったのですが、泣きじゃくる弟にびびってかお医者さんがろくに触診もせずに、悩みながら診断していたそうです。

そして手術の日程まで決まっていました。

母の中にはどうしてもそのお医者さんにたいする“大丈夫かな…”という不安があって、もう手術の日取りまで決まっていたけれど、セカンドオピニオンをとりに別の病院に行くことを悩んでいました。

そのとき住んでいたマンションの裏手にはすぐ裏手に小高い丘があり、八幡山公園という公園があって、そこに神社がありました。そこで母は“どうかお力を貸してください”とお祈りして、その後に“やっぱり別の病院にも行ってみよう!”と決意したそうです。

地元には有名な大学付属病院があり、そこに行こうと決めた朝、バタバタと忙しく用意をしているときに、当時幼稚園生だったわたしが「お母さん、今日夢をみたよ」と話してきます。よくある子どもの、気を引きたいとりとめのない話だとおもって、「そう、良かったね~」などと流していたのですが、わたしがあんまりしつこく夢のはなしをするので、「どんな夢だったの?」ときくと、「夢にね、大きな白いきつねさんがでてきて、『よかったね』っていってたよ」と言ったそうです。母は、そのときに“あっ、昨日の神社の神さまだ!別の病院に行こうと決めたことを言ってるんだ”とおもったそうです。(わたしにはまったくこの記憶はありません)

その大学病院はいつもとても混んでいて、駐車場に車を停めるのでも一苦労でぐるぐる回らなければならないのに、その日行くと正面玄関のすぐ近くの駐車場がタイミングぴったりに車が出て行って、幼児2人連れた母には願ったりな場所に駐車できました。“あの病院で、普段そんなことは絶対にない。あれは神さまのお計らいだったに違いない”とこの部分を母は今でも強調してきます。笑

そして、その日はたまたま眼科医の先生がいなかったのですが、小児科の先生ならいるということで、その人にみてもらうことになりました。ここも、神さまのお計らいだったとおもいます。

その先生は、後ほど母が知ることになるのですが、腕の良い有名な小児科の先生だったんですね。

その時はそんなこと知る由もありませんが、弟がどんなに泣きわめこうが、しっかりじっくり顔を触って診察している様子と、もう一つの病院では「う~ん、○○だとおもうんですけど~」と要領を得ないような説明だったにもかかわらず、その先生は「これは○○ですね。うちだとこれくらい症例があります。それだとこの手術になって、うちでやる場合はいついつが手術になります。」と理路整然と説明されたので、母はその場でこちらの病院にきめて、もともとの病院の手術の予定をキャンセルしました。

そして、手術前に弟は入院したのですが、年齢的にぎりぎり夜間の付き添いができないと言われたのですが、まだ4歳前後で泣きわめきます。

朝、母が病室にいくと、夜じゅう泣いていた弟を先生自らが弟をあやしながらそばでお仕事をされていたときいて、「あんな良い先生いない」と感動していました。

その後、無事手術が終わり、後日別の病院にいったときに、「あれ?これは○○の跡ですか?」とお医者さんに言われました。なにかあるのかとおもって、そうですけど…?と答えると、「こんな上手な手術跡はなかなか見たことない!ちょっと君たち集まって」と若い先生方を集めて、弟の手術跡をみせ、しきりに感心されていたそうです。

そんな良い先生に巡り合えたのは、あの神社で背中を押してもらえたおかげだ、白い狐さんに感謝だと母は言います。

今調べてみると、その神社は八幡宮でお稲荷さんじゃないみたいなんですが、母には“白い大きな狐”ということが強烈なインパクトだったようで、わたしもすっかりお稲荷さんだとおもっていました。で、伏見稲荷なら全国のお稲荷さんの総元締めだし、きっとあのときの白い狐さんにも通じるだろうとおもい、今もあの時のことを家族で感謝していますとお礼を伝えました。

そのときのエピソードなど、詳しく説明してお参りしているときに、不思議とこの頂上のお社の前にはわたし以外に人がいなくて、ゆっくり感謝を伝えることができました。

お社のまわりをぐるりとまわります。

三つの大きな石が御神体のようで、古代の磐座信仰が残っているとおもいました。

そして、よし、降りるか!とおもったと同時に、下からどどどっと人が登ってきて、お社前が混んだので、これもゆっくり参拝できるように配慮してもらえたのかな?っと勝手におもっています笑

下りは二ノ峰、三ノ峰と、鳥居がつづく参道の方のルートで降りました。

このように、山内はけっこういろんなルートがあるんですね。また次回は違う道で登りたいとおもいます。

伏見、京都の街が一望できる、とても見晴らしのいい場所があります。

この四辻で休憩してから、眼力社の方に寄り道しました。

“目”にご利益があるお社で、目が良くなるようにという眼病予防から、先を見通せるようにと会社の経営者の人にまで信仰があついようです。

アクロバティックなお狐さんがいました。

その奥の御膳谷というところには、祈祷殿のなかに御膳がたくさん奉納してありました。

むかし、この地に御饗殿(みあえどの)と御竈殿(みかまどの)があり、三ヶ峰の神々に神供をしたところと伝えれているそうです。現在はこの祈祷殿にて毎日朝・夕、お山の神さまたちに御日供をお供えしているそうです。

内部はこんなかんじ。

その前には、石の台があり、古代はここにお供え物を置いたのではとおもいました。

先ほどの展望のある四ツ辻までもどり、熊鷹社の方へ降りるルートをとりました。

熊鷹社の裏手には池があります。新池、別名 谺ケ池(こだまがいけ)という池です。

行方知れずになった人の居場所を探す時、池に向かって手を打ち、こだまが返ってきた方向に手がかりがつかめると云う言い伝えがあります。

または、新池の畔にある「熊鷹社(くまたかしゃ)」という名の拝所で願い事をした後、新池に向かって柏手を2回打つと、こだまが近くから返ってきたように感じれば、その願い事は早く叶い、遠くから返ってきたように感じれば、成就が遅くなる、というおもかる石のこだまバージョンのような言い伝えもあるようです。

どちらにしろ、“こだま”がキーになっている場所なんですね。

帰りに、参道にあるお店で“スズメの丸焼き”を食べました。

小さいですが、鳥の姿そのままで、ちょっとグロテスクです。

雀は畑の稲、穀物などを食べることから、稲・穀物の神さまの天敵!ということで焼いて食べちゃえというのが由来のようです。

どこから食べるか悩みましたが、一思いに頭からがぶり。バリバリっという歯ごたえがあります。

“あ、今嘴を食べてるな”というのがリアルにわかります。

味は普通に照り焼きですが、その“めっちゃ鳥を食べてる感”が新鮮でした。

というより、いつも鶏肉や、肉を食べるなら動物の命をもらっているのに、こま切れになってスーパーのパックに入っているとその意識はつい希薄になります。鳥の丸焼きをみて、グロいとおもっても、普段自分が食べているものだって本来全部一緒だよなあ、命もらってるんだよなあ、生き物が生きていくって、多かれ少なかれ他の生き物の命をもらうってことなんだよな、という当たり前のことが、スズメをばりばり嚙み砕きながら改めて意識にのぼってきました。

遅めのお昼に、伏見大社駅から3分ほどの手打ちうどん けんどん屋さんで日替わりうどん定食を食べました。

ボリュームたっぷりで、手打ちうどんは麺がもちもちで美味しかったです。

伏見大社は、閉門時間がなく、いつでもお山に登れるし参拝できるので、こんどは朝日をお山でみられるように登りたいなとおもいました。

ランキングに参加しています。良かったら応援お願いします。