2月3日 節分でしたね。

地元の神社の節分祭へ行ってきました。

わたしは初詣はまだ喪中だったので、喪が明けて今年初めての神社への参拝になりました。

境内の中でも地元の方々が汁物やお餅などを振舞っていて、年配の方々や家族連れなどがストーブに当たりながら一休みしていて、穏やかな雰囲気でした。

本殿の前では、祈祷を終えた参拝者の方々が、福豆を投げていました。

もともと節分は季節を分ける日ということで、立春、立夏、立秋、立冬の前日はすべて節分ですが、旧暦のお正月は立春の頃だったこともあり、やっぱり“春”というのが一年が新たに始まる時だからか、立春の前の節分を特に指すようになってきたそうです。

大晦日に邪気を祓う習慣は大陸から伝わり、飛鳥時代から日本でも行われていた記録があります。災難や邪気は“鬼”というイメージによってシンボライズされました。

平安時代では大晦日に宮中からお面をつけて鬼を追い出す「追儺(ついな)式」が行われてきました。

これは方相氏という鬼を祓う役目を担う役人が、玄衣朱裳、金色の目を四つもつ面をつけて、右手に矛、左手に大きな楯を持って「鬼やらい」と言いながら内裏を回る儀式です。

追儺式は、現在では平安神宮で節分に行われる「大儺の儀」で再現されています。

方相氏は矛と盾を打ち鳴らし、「鬼やらう」と大きな声を出しながら斎場を三度回ります。

方相氏のお面は普通の人の倍の目が付いていますし、その異形の迫力と大声の力によって魔が祓われると考えられてきたようです。

しかし、9世紀平安時代末期に入ると、鬼を追い払っていたはずの方相氏が鬼として追い払われるようになります。追儺の儀式で後ろに従っていた侲子という8人の童子たちも、むしろ鬼である方相氏を追いかけ回す者として解釈されるようになってしまいます。

それは祓うべき“鬼”が想像上のものだったのに対して、異形の面をつけた方相氏の姿が具体的な恐れの対象となって、そのうちに鬼そのものになってしまったようです。

また、従者に童子がいたというのも方相氏を鬼に仕立て上げるのに一役買ってしまっているとおもいます。なぜなら、鬼と童子はセットであり、鬼を祓うのはいつも童子だからです。

昔話の桃太郎でも、金太郎でも、鬼を退治したり、人並み外れた怪力などをもっているのは童子です。昔は「七つまでは神のうち」という言葉もあるように、子どもはまだ神さまの領域という、ある意味人外の存在と考えらえてきました。鬼という人外のものと渡り合うのは、童子という人外の存在でないと出来ないと考えられていたんですね。

方相氏は天皇や皇族の葬送に際して先導の役目をしていたこともあり、触穢信仰の高まりによって鬼としてのイメージを担わされてしまったようです。江戸時代には、妖怪の一種として描かれてしまっています。そう思うと可哀そすぎますが、具体的な“鬼”と“お面”というシンボルがあることで、節分の鬼払いは民間に浸透し、室町以降豆をまいて鬼を祓う行事となりました。

この神社にいた鬼は優しそうでした笑

童子の方がビビっていますね。お母さんが鬼の隣に行かせて写真を撮りたがっていましたが、泣く子もいたりして微笑ましかったです。

豆は”魔滅”に通じるので魔を祓うとして無病息災を祈る意味があるそうです。

室町時代の文安3年(1446年)成立とされる学僧・行誉の『壒嚢抄』には、昔京都の鞍馬に鬼が出たときに、毘沙門天のお告げで豆を炒って熱したもので鬼の目を打って退治したという話が載っています。

赤という色も魔除けの意味があることから小豆だったようですが、今は炒った大豆が主流ですね。地域によると落花生のところもあるとか。

わたしも社務所で売っていた福豆を頂いて、家で準備していた豆に混ぜて使いました。

父の帰宅を待って、夜から豆まきをしました。

昔一度豆まきに関して調べて、一応正式だとおもってる+後片付けラクなように改良したうちの豆まきのやり方は以下です。

時刻は鬼の出る夕方~夜。

①家の全方位の窓を開ける。

②鬼門の方から、家主の父からまず「鬼は外」と言って豆を外に投げる。その後家族がつづく。

③豆を投げたら、そこの窓を閉めて、次の窓に移動。繰り返して、一周して家の窓を全部閉めたら「福は内」と言いながら、豆を自分の口に入れる。(部屋に豆が散らばって拾うのが面倒なため笑)

ポイントは、一つの方向に豆を投げて鬼を追い払ったら、そっちの窓はすぐ閉めてその方向からの災難は入ってこれないようにする、というところです。イメージが大事です!笑

神楽殿では演芸も披露されていました。大道芸をみんなが見ていて、今はテレビで色々すごい映像が見れるからこういうのじゃ子どもも刺激たりないんじゃないかな、と思いましたが、結構ウケていて、昔と変わらないであろうこういう光景いいなあとおもいました。

友人から、「お正月のおみくじで悪い結果がでても、自分の心を入れ替えて旧正月のおみくじを引けば結果が変わる」ということを教えてもらったので、わたしも旧正月のおみくじを引いてみました。

結果。

中吉!ちょっと良くなりました!!

1/1に日光輪王寺で引いたのは末吉だったんです。

その時は「時が来て思うことも次第次第に出来て幸福目の前に集まるけれど、よくよく物事を考えてしないと不意のことがあって損をすることがある。」

という内容でした。

色々状況が変わって、自分の希望に沿った形になってきているけれど、転職活動などの不安もあるわたしの今の状況的中ってかんじです。

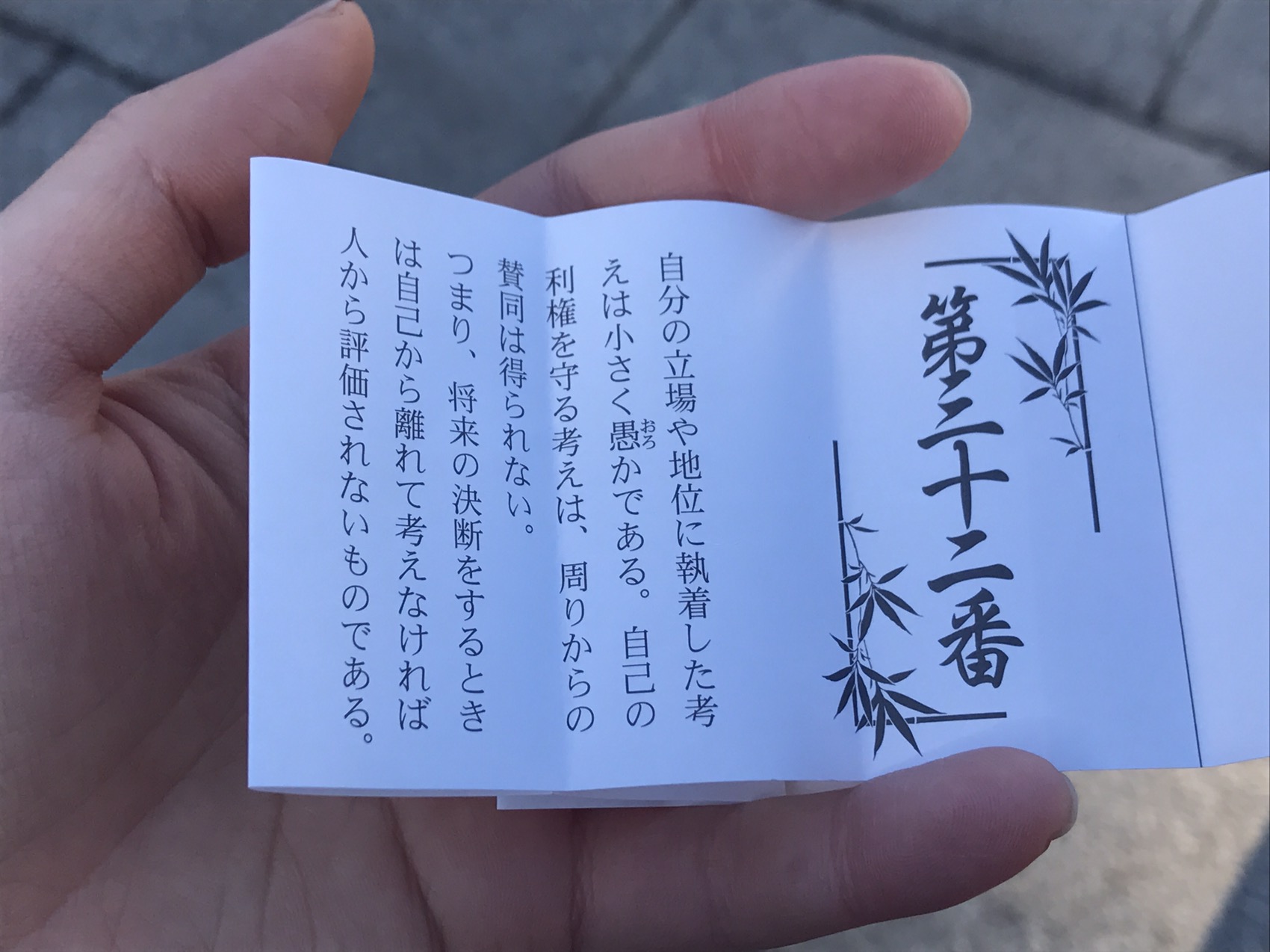

そして、これから自分がどうしたいのか、どこで誰と何をしたいのか、見つめなおしている中で引いたのがコチラ。

すごい!!今めっちゃ将来のことを考えて、転職の荒波真っ只中にいるわたしにズバンっ!!なアドバイスです。

「将来の決断をするときは自己から離れて考えなければ人から評価されないものである」

ほおお~。おおお~・・・。なるほど。今までのわたしにはすごく欠けている部分です。笑

自分でよくわかります。わたしは今までずっと「自分」が一番大切で、進路でも将来役立つ方向ではなく「自分がやりたい勉強」でおよそ就活や社会にはあまり役立たない芸術(芸術は人間に絶対必要だと信じていますが、直接的な意味で無くても死なないから)を学んできたし、今までも山小屋での仕事やお遍路やバックパッカーなど「自分がやりたい」ことには人からみて無謀そうなことでも挑戦できていました。

去年、家族がわたしを必要としてくれて、わたしも今まで好き勝手生きてきたし、ちょっとは家族に貢献するか~とおもって介護をしたときに、誰かに必要とされてやることも、自分の学びになるし結局自分の為になるな!とおもいました。

今働いている場所も、自分から積極的に探したわけでなく、声をかけてもらって介護と被らない勤務時間が都合が良かったからなんですが、やってみると思ったより楽しかったし、真剣に生徒のことを考えてプランを練って、相手が理解してくれるとやりがいを感じました。

転職活動している今でも、結局は自分の興味のある、好きなことしか仕事にできないなとおもっていて、それは変わっていないんですが、その好きなことでも、“ワタシが良いと思う、ワタシがこうしたい”より“他人の役に立つ、他の人に喜んでもらえる”ということを大事にしていけば、独りよがりな仕事にならないんじゃないかとおもいます。その視点を忘れるな、という神さまからの忠告ですね。

おみくじってホントすごい。当たってる。神さまありがとう!!

今月面接なので、それを肝に銘じて頑張りたいとおもいます。面接前におみくじひいといて良かった~。

ちなみに夜は恵方巻きも出ました。今年の恵方は北北西だったようですね。

でも無言で丸かじりはめんどくさくて、普通に食べました。笑

恵方巻は上方の方の風習で、大正時代には大阪で豪勢な太巻き寿司を無言でその年の恵方に向かって食べるという習慣があったようです。元々は「丸かぶり寿司」と呼ばれていて、コンビニチェーンが全国展開させるときに「恵方巻」に改めたようです。由来は諸説あるようですが、大阪の花街のほうで旦那衆が舞妓などに「旦那がつくように」といって縁起担ぎで食べさせた説もあるので、もともとのネーミングが示唆するように下ネタちっくな意味合いがあったのかも・・・?そうやって庶民のシャレから新たな習慣が出来上がっていくのも文化ですよね。

今では関東でも普通に食べられているまで広まったし、興味深いですね。

節分には他に柊鰯という風習もあるそうですが、わたしは見たことが無いです。

柊の小枝に焼いた鰯の頭部を刺して、戸口に飾るもののようです。西日本では、やいかがし(焼嗅)、やっかがし、やいくさし、やきさし、ともいいます。

柊の棘で鬼の目をつき、鰯の臭いで鬼の鼻をついて、鬼を祓うというものだそうで、もともとは注連縄に柊とボラの頭を挿す正月の風習だったのが節分に残ったようです。現在でも伊勢神宮のお正月のしめ縄には柊が刺してあるそうです。

鬼を追い払うためにニンニクやラッキョウを刺す地域もあるということで、そうなると敵は鬼だか吸血鬼だかわからなくなってきますね。笑

赤鬼さん、青鬼さん、今年もご苦労さまでした。

赤鬼さん、青鬼さん、今年もご苦労さまでした。

わたしはヒール側の物語も好きなので、「泣いた赤鬼」は今読んでも青鬼の手紙のところで涙がでます。

この節分の鬼祓いは、スリランカの悪魔祓いとも共通するな~とおもいます。

スリランカの南部のほうでは、まだ悪魔祓いの儀式が残っていて、共通するのは“悪魔がいる”という共通した大前提のもと、共同体みんなでそれを追い払うお祭りを行うことです。

「悪魔がいましたよ~、だから色々上手くいかないこととかあったんだね!それは悪魔がいたせいだよ」

「でもこの儀式をやったから、もういなくなりましたよ~。だからこれからは大丈夫!!」

というストーリーをみんなで信じて演じるってことですね。目に見えない不調や不和や不幸の元は、全部悪魔ということにして、具体的にシンボライズして、お面をつけた踊り手が可視化するんです。

で、それを実際追い払う。そしてみんなハッピーに盛り上がる。

実際、悪魔祓いで体調その他奇行が良くなる人もいて、それはそれで人間には“悪魔祓い”や“鬼祓い”が必要ってことだとおもうんです。他の効果として、共同体から疎外された人が、その原因を自分に悪魔が取り憑いていたせいだとして、“悪魔祓い”という地域全体でやるお祭りを主催することで、責任を悪魔に負わせて共同体の輪の中に戻れたりするってこともある。

祓うには対象がいなきゃいけないわけだから、人間には“悪魔”や“鬼”が必要とも言える。

詳しくは上田紀行さんの「スリランカの悪魔祓い」という本に載っていて、これすっごい面白かったのでおススメです。

悪魔とか鬼とかいうと、現代の合理的で理性的な人には「はあ?そんなもん信じてるわけ?」って言われそう。笑

スリランカでも、北部のインテリ層には悪魔を信じている人なんて皆無で、悪魔祓いについて調査してるっていうと嫌がられて著者は苦戦していました。

でも、このスリランカの悪魔祓いと同じ図式のものとして、現代医療のがんのイメージ療法がこの本でも紹介されています。

もちろんイメージだけでがんが全部治るとは言いませんが、よく笑ってた人ががんが治ったという話は有名だし、実際に調査結果として、がんを克服するイメージを描いて治療に当たった人とそうでない人では、同じ薬でも効き方に差があります。また新しい治療法が最初はすごく効果があるのに、段々低下していくのも、人の希望や願望が薬と同じくらい体に及ぼす影響が強いことを示しています。

あと、実はイタリアで近年エクソシストが増えている!って話も、面白かったです。

カトリックの国ヴァチカンを抱えるイタリアならではってかんじですが、悪魔祓いが増えるかわりに、イタリアには精神病院がすごく少ないそうです。

反比例して、ドイツではエクソシストがまったく存在しない代わりに、精神病院の数が増えているとあって、考えさせられました。

エクソシスト急募<エクソシスト急募> (メディアファクトリー新書)

エクソシスト急募<エクソシスト急募> (メディアファクトリー新書)

ドイツは魔女狩りが特にさかんだったこともあってより理性的なのかもしれないし、一概に比較できないかもしれませんが、興味深い対比です。

災厄や災難は人生に降りかかってくるし、そして人は病むこともあります。

変なまじないや祈祷にはしって適切な医療処置をしないなんて普通に考えてやばすぎるし、そういったことを奨励しているわけではありません。

でも、漢方という東洋が誇る素晴らしい薬も、研究されてますが、“なんでかは解明されていないが、経験上効果があるってことだけわかっている”という部分も多くあります。

だから、ほんとに鬼がいるのか、豆で鬼が祓えるのか、豆まきって効果があるのかは置いといて、“豆まきしたし、これで今年もオッケー!うちは平和だ!!”っておもうのは、とっても良いことなんじゃないかな、とおもいました。なんか嫌なことや不安があったら鬼の所為にして、豆まきとともに追放しちゃう。

なんだかまた長くなっちゃいましたが、色々考察しましたがわたしが言うまでもなく日本の大半の人はそんな感じで楽しんで季節のイベントして豆まきやってますよね!!笑

そういう、由来や理屈は置いといて、伝統をミーハーにイベントとして取り込む、でもそれの大事な根っこのところはなんとなく残っている、日本的感覚はすっごく好きです。

ランキングに参加しています。良かったら応援お願いします。